Die Bezeichnung Lahntal bezieht sich bekanntlich nicht nur auf die 1971/74 gegründete Gemeinde, sondern auch auf den gesamten Flusslauf der Lahn (und des von ihr geschaffenen Tals) zwischen der Quelle im Rothaargebirge und der Mündung in den Rhein bei Lahnstein. Diesem Lahntal mit seinen Dörfern, Städten und Sehenswürdigkeiten haben sich schon im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert ganze Bücher und sogar eigene Reiseführer gewidmet.

Eine der ersten ausführlichen Beschreibungen, in der auch die Dörfer erwähnt werden, die heute zur Gemeinde Lahntal gehören, stammt von der Limburger Heimatschriftstellerin Katharina Schweitzer (1831-1918) und wurde 1855 als „Geschichte und Beschreibung des Lahntal’s“ in Gießen veröffentlicht. Schweitzer gibt zwar auch kurze Hinweise zur Vergangenheit Calderns oder Goßfeldens, konzentriert sich ansonsten jedoch auf zwei Dinge: Die Sage von der Zerstörung Elbringhausens und der Gründung Sarnaus sowie die landwirtschaftliche Genossenschaft in der Wetschafts-Aue, dem sog. Wehreinwart.

Allerdings sind ihre Schilderungen nicht immer ganz korrekt: Sterzhausen wird bei Schweitzer beispielsweise als Sturzfelden bezeichnet, Brungershausen mit Hermershausen verwechselt – wobei letzteres sich immerhin nicht auf den heutigen Marburger Stadtteil, sondern auf die zwischen Caldern und Sterzhausen und damit tatsächlich an der Lahn gelegene Wüstung Helmershausen bezogen haben dürfte. Auch andere Angaben sind mit Vorsicht zu genießen. Schweitzers Buch ist heute selbst eine historische Quelle, kein geschichtswissenschaftliches Werk.

Den Abschnitt zu Lahntal können Sie hier vollständig lesen:

An Elmshausen, Hermershausen [!, gemeint ist Brungershausen] und Kernbach vorüber erreicht die Lahn Caldern.

Das Dorf Caldern verdankt seine Entstehung einem Nonnenkloster Cistercienser Ordens, dessen Stiftungszeit unbekannt ist. 1370 vermehrte Landgraf Heinrich II. durch eine bedeutende Schenkung die Einkünfte jenes Klosters.

Bei der Einführung der Reformation, als Landgraf Philipp die Klöster aufhob, wurden die Einkünfte des Klosters Caldern der Universität Marburg zugewiesen.

Auf dem rechten Lahnufer erhebt sich ein weißes Sandsteingebirge, dessen Eigenthümlichkeiten dem Geognosten [veraltet für Geologen] manche Anhaltspunkte bieten. — Auf dem Gipfel jenes sogenannten Weißensteins stand eine Burg, welche von Sophie von Brabant im Laufe des Thüringisch-Hessischen Erbfolgestreits, um das Jahr 1250, zerstört worden sein soll.

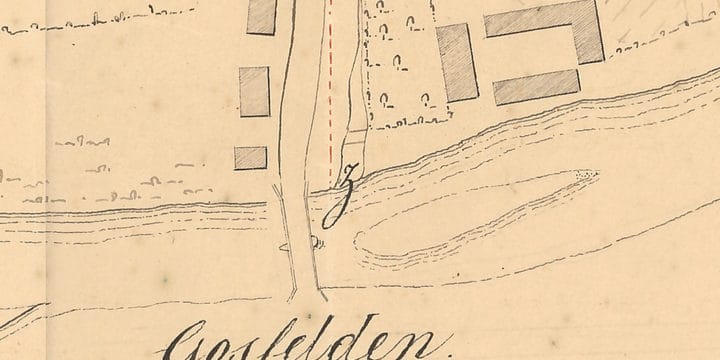

Sturzfelden [!, gemeint ist Sterzhausen] und Goßfelden liegen unterhalb jenes Gebirges. Goßfelden gehörte zu den ersten Gütern, welche der deutsche Orden in Marburg erwarb. Die Aebtistin Gertrud zu Altenberg verkaufte alle ihre Besitzungen in jenem Dorfe, sowie die Hälfte des dortigen Gerichtes und Patronats an den Orden; Heinrich von Goßfelden fügte im Jahr 1282 seine Besitzungen zu.

An demselben Ufer der Lahn liegt Sarenau, von dessen Entstehung die Sage berichtet:

In der fruchtbaren Gegend zwischen Goßfelden und Wetter lag vor Zeiten ein Dorf mit Namen Elbringshausen. Gar freundlich war die Flur des Dörfchens, freigebig spendete die Natur ihren reichsten Segen über die Umgebung, im schönsten Schmucke prangten die Felder und Gärten. Jeder Herbst füllte ihre Scheunen bis zum Giebel, die Speicher beugten sich unter der Last goldner Getraidekörner; Truhen und Kasten bargen blendende Linnen, in jedem Haus war Hülle und Fülle. Doch statt ihr Herz an so viel Güte des Schöpfers zu veredeln, statt dankbar für so reiche Gaben, nach geistiger Vollkommenheit zu streben, wendeten sie sich ab vom Tugendwege. Mit dem Reichthum war Schwelgerei und Hoffahrt [d.h. Hochmut] eingezogen, in wilder Lust verpraßten sie die Segensfülle, hartherzig wiesen sie die Nothleidenden von der Thüre, schnöde versagten sie den Armen jede Hülfe. So zog ein Laster im Gefolge des anderen in das Dörfchen ein. Der Teufel mit all seinen finsteren Mächten herrschte dort und übte unumschränkte Gewalt.

Wie nun der Böse immer mißgünstig ist und auch seinen eignen Creaturen kein Glück gönnen mag, so ärgerte es den Teufel schon lange, daß es den Elbringshäuser Bauern äußerlich so wohl gehe, die lebten in Saus und Braus und dachten nicht daran, daß es anders werden könnte.

Eines schönen Morgens, als die Dorfbewohner noch in ihren weichen Betten ruhten, war der Grimm des Satans aufs höchste gestiegen, in tollem Leben hatten die Bauern wieder eine Nacht durchschwelgt, sie waren ausgelassen lustig gewesen, das konnte der Teufel nicht vertragen. Er lud die Häuser behende in seine Kütze [d.h. seinen Rückentragekorb], erhob sich in die Luft und trug Dorf und Bewohner an eine dürre sandige Stelle, die alljährig die Lahn überfluthete und mit Steinen besäet war — die Sarenau genannt. Hier begann er nun die Häuser wieder aufzustellen, doch plötzlich, mitten in der Arbeit braußte ein gewaltiger Wind daher und stieß des Teufels Kütze um, die Häuser fielen bunt durcheinander. Daher kommt es, daß zu Sarenau die ersten Häuser in regelrechter Reihe, die übrigen wirre durcheinander stehen. Der Teufel wie immer furchtsam, erschrack vor dem Wind, er ließ sein Dorf zurück und entfloh. — Dem Seelenheil der Elbringshäuser, die jetzt zu Sarenau wohnten, scheint der magere Boden, den sie mit Mühe behauen mußten, wohl zuträglich gewesen zu sein, der Teufel hatte seine Gewalt über sie verloren und so war auch dem Werke des Bösen etwas Gutes erwachsen.Unter den Dörfern Goßfelden, Sarenau und Göttingen, denen sich auch das Dorf Unterospfe beigesellt, besteht eine Gemeinschaft, deren eigenthümliche Verfassung in der ältesten Zeit des deutschen Bauernstandes ihren Ursprung haben mag.

Im Thale der Wettschaft liegt eine Wiesenflur, die Aue genannt, welche so hoch über dem Spiegel des Flüßchens liegt, daß nur eine künstliche Bewässerung den Ertrag derselben fördern kann. Zu dem Ende hat sich jene Gemeinschaft, das sogenannte „Wehreinwart“ in jenen Dörfern ausgebildet. — Eigenthümliche Gebräuche, eine eigene Strafgerichtsbarkeit charakterisiren noch in neuerer Zeit das Wehreinwart. Nach altdeutscher Sitte wird jede der Zusammenkünfte durch ein fröhliches Gelage beschlossen. Wer sich nun unterfängt beim Heimgang Streit zu beginnen, der muß die ganze Zeche bezahlen. Darauf hindeutend hebt der Oberste ein jedesmaliges Gelag mit den Worten auf:

Nun ihr Herrn das Gelag ist aus,

Ein jeder geh‘ in Frieden nach Haus,

Macht einer oder der andere Unfrieden draus,

So kriegen wir wieder einen anderen Schmaus!Die Westpfälische Herrschaft endete für einige Zeit die Gerichtsbarkeit des Wehreinwarts. 1809 wurde ihm durch königliches Dekret die Strafberechtigung entzogen. Bei Wiederherstellung des Churfürstenthums blühte auch das Wehreinwart neu auf. Die neueste Zeit jedoch, das Jahr 1845 beschränkte seine Rechte bedeutend und stellte ihn unter die Gerichtsbarkeit des Amtes Marburg.

Geschichte und Beschreibung des Lahntal’s. Kapitel III,3: Lahnwanderung. Von Biedenkopf nach Marburg. S. 41-44. Anmerkungen in [ ]: F.K.

Das Wehreinward erinnert uns an das Wassergericht der Wetterau, dessen Wirksamkeit sich über das Flußgebiet der Wetter, Use und Nidda erstreckte und das eine ausgebreitete Gerichtsbarkeit besaß. — Das Wassergericht, das unmittelbar vom Kaiser angeordnet war und dessen Beziehung zu dem deutschen Reiche sich schon in der Uniform der Gerichtspersonen, dem schwarz, roth, gelb ihrer Kleidung aussprach, ging mit der deutschen Reichsverfassung unter, während sich das kleine Wehreinwart, als mit dem Wesen jener Dörfer eng zusammenhängend, frisch erhielt. […]

Nachweis

Katharina Schweitzer: Geschichte und Beschreibung des Lahntal’s. Wiesbaden, Selbstverlag 1855.

Weiterlesen